東京ビエンナーレ1970 研究プロジェクト

1970年5月に開催された第10回日本国際美術展(東京ビエンナーレ)は、隔年開催を原則として1952年から1990年まで18回開催された国際展の第10回である。しかしながら、中原佑介をコミッショナーに据え、「人間と物質 Between Man and Matter」をテーマとして掲げたこの1970年の展覧会は特別な展覧会であったと言ってよい。

慶應義塾大学アート・センターは同展において、毎日新聞事務局で展覧会の実現の任を果たした峯村敏明氏所蔵の資料の寄託を受けており、同展についての研究プロジェクトを発足させて、調査・研究に取り組んでいる。

2015.4-

- お問い合わせ

慶應義塾大学アート・センター(渡部)

pj.ca.oiek.c-tra@sevihcra

お知らせ/活動

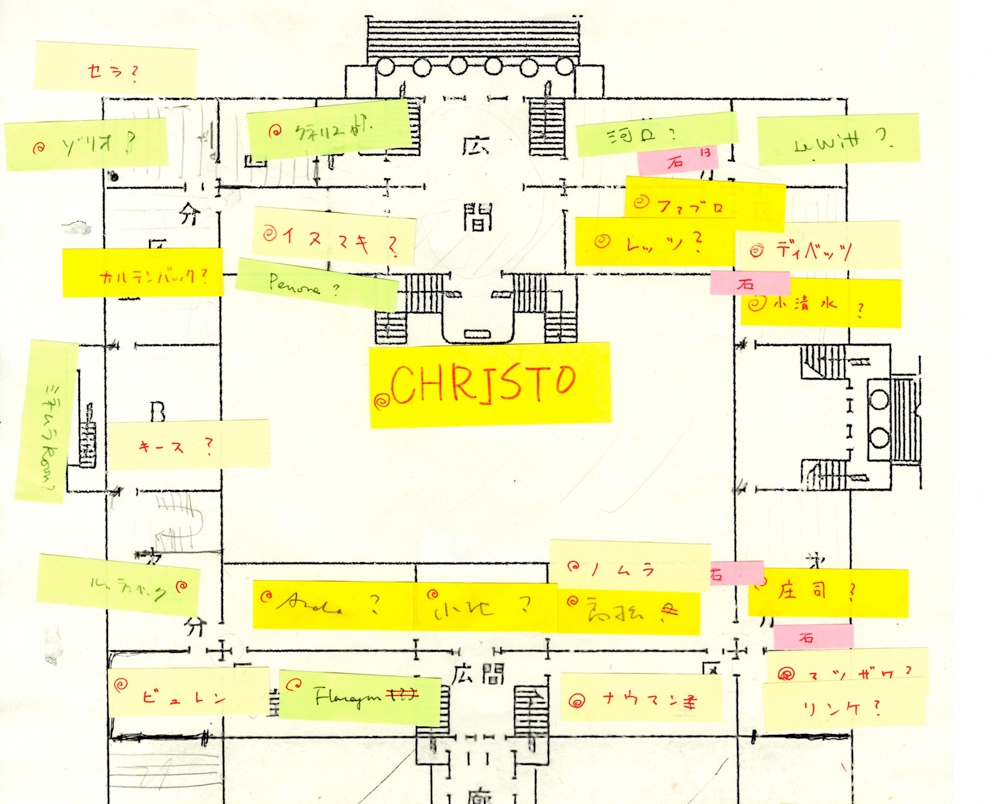

- 「東京ビエンナーレ1970」展示再構成図をオンライン公開

- Tate Modern でのパネルセッション:Tokyo Biennale 1970 as Contact Pointでの講演動画を公開

- 報告会/フォーラム「コンタクト・ポイント:東京ビエンナーレ1970」

- Tate Modern でのパネルセッション:Tokyo Biennale 1970 as Contact Point

- アート・アーカイヴ資料展XⅢ 「東京ビエンナーレ '70再び」

イベント

「東京ビエンナーレ1970」研究プロジェクトと展示再構成図

1970年5月に開催された第10回日本国際美術展(東京ビエンナーレ)は、隔年開催を原則として1952年から1990年まで18回開催された国際展の第10回である。しかしながら、中原佑介をコミッショナーに据え、「人間と物質 Between Man and Matter」をテーマとして掲げたこの1970年の展覧会は特別な展覧会であったと言ってよい。国別の作家選択や賞の設置を廃し、1人のキュレーションによって、作家を選択し、当時の美術の最前線の状況を示そうとした姿勢は、ハラルド・ゼーマンが企画した「態度が形になるとき When Attitudes Become Form」を初めとする新しい同時代美術展の在り方に呼応するものであった。展覧会は、企画者が作品を選択して会場に配置するものから、作家がその場に臨んで展示に深く関わるものへと変わろうとしていた。「東京ビエンナーレ1970」でも、日本国内在住の出品作家12名に加えて、17名の作家が来日し、40名の出品作家のうち29人が展示の実際にコミットしたのである。

慶應義塾大学アート・センターは同展において、毎日新聞事務局で展覧会の実現の任を果たした峯村敏明氏所蔵の資料の寄託を受けており、同展についての研究プロジェクトを発足させて、調査・研究に取り組んでいる。

1970年の開催当時から新聞・雑誌などでも数多く取り上げられ、掲載紹介写真なども豊富であるばかりでなく、展示写真を掲載した記録集も主催者によって発行されている同展であるが、展覧会の展示構成の検証が本格的に行われることはなかった。そこで、研究プロジェクトを発足させ、まず展示構成の検証を行い、その成果を「アート・アーカイヴ資料展XIII 東京ビエンナーレ’70再び」として展示披露した(於 慶應義塾大学アート・スペース、2016年)。その後も研究を進めるに従って、展示再構成図には修正が加えられている。

再構成図はまだ完成したものではなく、関係者などの証言やさらなる調査によって、より完成度の高いものなっていくと考えている。そのためにも、展示再構成図を公開し、多くの方に検証の手助けを得たいと考えている。

- 1970年代以降のパフォーマンスおよび展覧会のビデオ記録のデジタル化・レコード化

- 中嶋興/VICを基軸としたビデオアート関連資料のデジタル化・レコード化Ⅰ・Ⅱ

- 都市のカルチュラル・ナラティヴ

- 「慶應義塾の建築」プロジェクト

- 1970年代アートの記録―Video Information Center を中心に

- #MuseumFromHome at KUAC

- ショーケース プロジェクト(SHOW-CASE project)

- 東京ビエンナーレ1970 研究プロジェクト

- ミーツ・アーティスト・イン・慶應

- ジェネティック・エンジン

- 舞踏:越境する身体

- アーツ・マネジメント教育の総合的・体系的確立とその方法論による人材養成事業